Tulisan-2

PORSEA, Kalderakita.com: Menjelang petang, kami bergerak menuju kampung asal ayah Marnangkok Panjaitan. Betul: ternyata di tahun 1992 itu kendaraan umum belum ada yang masuk ke sana sehingga pilihannya cuma menapak di jalan tanah yang bagian hilirnya saja bisa dilalui mobil. Sebagai orang yang gemar bertualang tentu saja kami tak menganggapnya perkara melainkan sebaliknya: cross-country yang mengasyikkan.

Lintasan yang kami tempuh sekitar 2 jam itu hingga ujungnya tetap saja membelah sawah. Kampung-kampung yang kami lewati juga demikian. Seperti di zaman purba, umumnya benteng permukiman tradisional itu masih tegak; rumpun bambu berduri dan pelbagai tanaman menjadi penghalang yang membentang di atasnya.

Sesekali kami bersua dengan warga. Pertanyaan yang mereka ucapkan senada: sian dia hamu jala laho tu dia [dari mana kalian dan akan kemana]. Agaknya mereka penasaran melihat keasingan penampakan kami. Pelancong yang sedang kesasarkah? Barangkali itu dugaan mereka.

“Laho manopot bonapasogit do hami.” [Mau menjambangi tanah leluhur, kami] Marnangkok Panjaitan yang selalu menjawab. Nadanya bersahabat. Ia seperti hendak membalaskan kerinduan dirinya. Lama memang kawanku sesama wartawan koran Bisnis Indonesia itu tercarabut dari akar ke-Batak-an. Tepatnya, semenjak kuliah di Institut Pertanian Bogor.

Bercakap, kalau tidak sedang melepaskan pandangan sebebasnya untuk mereguk pesona alam, itu yang kami lakukan sembari menapak. Bau busuk Indorayon masih saja membuntuti namun tak sekeras waktu di kota Porsea tadi.

Di saat kaki mengayun, pikiranku terkadang mengembara. Ironi besar antara lain yang menggurat.

Sejak lama Porsea yang bertanah subur menghasilkan banyak orang hebat. Pendidikan berkembang dengan baik di sana terlebih setelah penginjil Rheinische Missionsgesellschaft (RMG) yang kelak dikenal sebagai ‘rasul orang Batak’, Ludwig Ingwer Nommensen, memutuskan untuk pindah dari Rura Silindung yang dilayaninya sejak tahun 1864. Di Sigumpar, Porsea, ia berpos sejak 1881 hingga tutup usia pada 22 Mei 1918. Di sana pula ia berkubur.

Sawah yang dicemari bahan kimia (foto: P Hasudungan Sirait/Kalderakita.com)

Seperti beberapa kawasan lain sejak kehadiran Batak Mission, Porsea bangkit berkat sumber daya manusianya. Sikkola sending [sekolah zending] yang mencetaknya. Salah satu yang sangat termashyur adalah sekolah dasar berbahasa Belanda, Christelijke Hollandsch-Inlandsche School (HIS Kristen) Narumonda. Lulusannya termasuk Friedrich Silaban (arsitek yang merancang Masjid Istiqlal), Donad Isac Panjaitan (jenderal pahlawan revolusi ini lahir di Lumbantor Natolutali, Sitorang, Kecamatan Silaen), dan Amir Pasaribu (koponis nasional).

Berkat sikkola sending, anak-anak Porsea bisa melesat di pelbagai lapangan. Beberapa dari mereka kelak menjadi sosok penting di Indonesia. Termasuk profesor terkemuka seperti kakak adik Midian Sirait (pernah menjadi Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan)-Tunggul (KT) Sirait (mantan dekan Fakultas Teknik Elektro ITB dan rektor Universitas Kristen Indonesia), Washington P Napitupulu (bekas Dirjen Pendidikan Luar sekolah, Pemuda dan Olahraga), dan Firman Manurung (ahli kimia). Kalau tak salah, ada 4 gurubesar lagi dari sana yang sepantaran dengan mereka.

Lawrence A. Manullang (ahli manajemen) dan Adler Hayman Manurung (pakar bursa efek) juga dari sana. Jauh hari kelak mereka menjadi profesor juga.

Saat meneruskan langkah, 2 wajah kerabat juga muncul dibenakku yakni RO Panjaitan (Amani Rolan) dan Abidan Panjaitan (Amani Roy).

Insinyur dari Universitas Gadjah Mada, Amani Rolan. Suami kakak sepupuku, Flora Sirait, ini bekerja di Ditjen Migas, Jakarta. Berkat hasil sawah, ia dan adik-adiknya bisa bersekolah tinggi di Yogyakarta.

Amani Roy sarjana hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung. Dia pegawai di DKI Jakarta. Istrinya, Nurhaida Sirait, keponakanku.

Kedua Panjaitan ini berasal dari Lumban Sitorang tapi desanya berbeda. Entah dimana persisnya, sampai sekarang pun diriku tak tahu.

Pabrik Indorayon (foto: P Hasudungan Sirait/Kalderakita.com)

Sebenarnya masih ada kerabat kami yang berasal dari Porsea. Termasuk Edward Sitorus. Pernah menjadi direktur Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP) II dan Ketua Persatuan Karyawan Perkebunan Negara (Perkappen), ayah Eriko Sotarduga Sitorus (anggota DPR dari PDIP) ini adalah tulang [paman] kandung abang iparku: Raya August Manurung.

Bagaimana negeri yang telah menghasilkan sosok-sosok hebat sampai bisa dilumat-lumat perusahaan pulp-rayon pebisnis asal Belawan Tan Kang Hoo alias Sukanto Tanoto? Pertanyaan itu menggelayuti pikiran saat kakiku terus menapak.

MENYONGSONG

Hari mulai gelap tatkala kami tiba di daerah tujuan. Di depan harbangan [pintu masuk], di kanan jalan, menghampar kuburan keluarga. Rumpun bambu dan beberapa pohon keras menaunginya. Kalau tidak bersemen, gundukan tanah saja pusara itu dan umumnya sudah serba uzur. Salib yang sudah berkarat atau menghitam, kalau bukan patah, mengisiyaratkannya.

Sebuah makam baru terdapat di sana. Letaknya di tepi jalan. Marnangkok menghampirinya. Diriku pun merapat. Gundukan tanahnya yang masih tinggi tampak kecoklatan. Dua karangan bunga bersahaja tergeletak di atasnya. Nama si pemberinya yang ditulis dengan spidol masih jelas meski tertera di kertas yang melusuh akibat tetes air dan udara lembab. Aksara bercat di salib memerlihatkan umur makam itu belum seminggu. Almarhum masih belia

“Bah…Naung mate do ho hape Juang….Hatop nai puang,” [Bah, sudah berpulang rupanya kau, Juang…Betapa cepatnya] ucap Marnangkok lirih sambil menyentuh ujung salib.

Nyata, kawanku itu berduka. Sembari membersihkan dedaunan kering di gundukan dan puntung-puntung rokok di sekitarnya, ia bergumam. “Aha ma so hatop mate, tahe. Holan na tenggen do ho antong. Hilalama nuaeng!” [Bagaimana tidak mati. Kerjamu memang mabuk saja. Rasakanlah sekarang!].

Agak terharu diriku melihat adegan itu. Terkenang aku pada Jenderal Nagabonar (diperankan aktor kawakan Deddy Mizwar) yang berkata-kata di depan jenazah asisten setianya, Bujang (Afrizal Anoda), yang membujur.

“Bujaaannngg….Kau sudah kularang bertempur! Tapi kaubilang kau mau bertempur….Kubilang jangan bertempur, tapi kau bertempur juga! Itulah! Sekarang matilah kau…Kubur!” Penggalan ujaran dalam karya sineas Asrul Sani yang dirilis tahun 1987 itu sangat terkenal di masanya.

Sebentar saja kami di sana karena hari bertambah gelap. Gonggongan anjing memecah begitu kami melewati harbangan. Suara itu sebentar saja sudah meramai karena beberapa binatang sejenis mendekat entah dari mana sambil meneror. Tak gentar, kami berdua laksana kafilah yang sedang berlalu.

Ibu muda sedang menenun ulos (foto: P Hasudungan Sirait/Kalderakita.com)

Suara keras seorang lelaki yang datang menyongsong segera meredakan gonggongan. Terlihat kaget orang itu begitu mengetahui siapa yang datang.

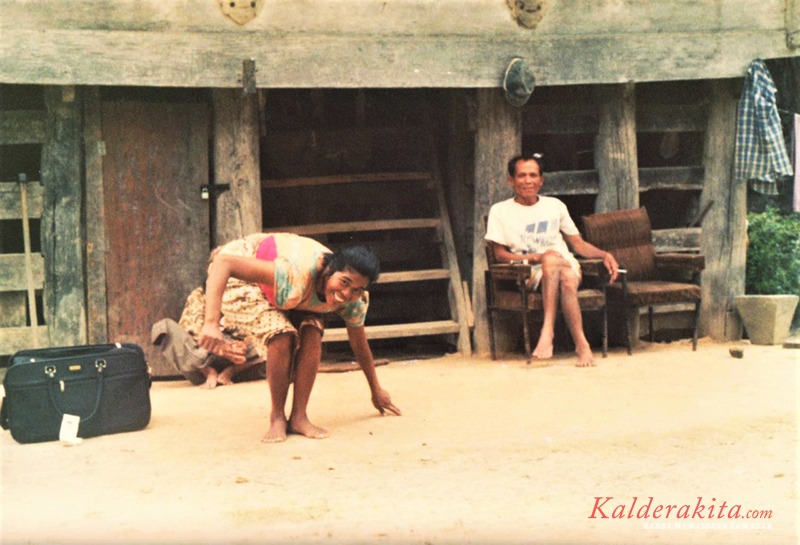

“Bah…na ro do ho hape! Boasa ndang jolo marboa-boa?” [Bah, datang kau rupanya! Mengapa tak berkabar lebih dulu?] katanya seraya mengambil alih tas dari tangan Marnangkok. Kawanku itu menjabat tangan dulu sebelum melepaskan tas hitam berpotongan modis.

Seorang ibu bersama 2 bocah tampak menyongsong. Baku peluk-cium untuk melepas rindu pun berlangsung di antara para kerabat.

“Sudah lama kosong. Jadi kemungkinan besar sudah berdebu dan berlaba-laba. Tempat tidur pun nggak ada di sana,” kata tante Marnangkok begitu kolegaku itu mengatakan berencana menginap di ruma Batak [rumah Batak] tempat ayahnya dibesarkan. “Kalau mau mandi atau ke WC pun nanti kalian repot.”

Sebelum temanku itu menyahuti, tasnya sudah dibawa lelaki penyongsong ke sebuah rumah kayu yang terletak di belakang sederet ruma Batak yang saling berhadapan. Listrik tampak menyala di teras kecil dan di dalamnya.

Tuan rumah tampak tergopoh-gopoh menyambut tamu dari Jakarta yang tak mereka nyana. Tikar plastik dibentangkan setelah lantai berflur disapu. Dua gulungan tilam [kasur kapuk] ditaruh di sudut dinding. Air dijerang untuk membuat teh-kopi.

Terasa udara telah dingin menusuk. Tampaknya karena keringat kami kering sudah. Begitupun, tawaran dimasakkan air mandi kami tampik.

Beberapa wajah baru ternyata sudah duduk di atas tikar begitu kami usai bersalin seusai mandi. Khong Guan, Marie Regal, roti ketawa, dan cemilan lain yang kami beli di Porsea sebagai buah tangan sudah tersedia bersama kopi-teh. Anjing dilarang sudah masuk rumah agar tak menyenggol ini-itu.

Silaturahmi antar-saudara berangsung dengan hangat. Ketulusan dan kehangatan masih belum jauh dari mereka. Aku mengamati mereka dengan takzim.

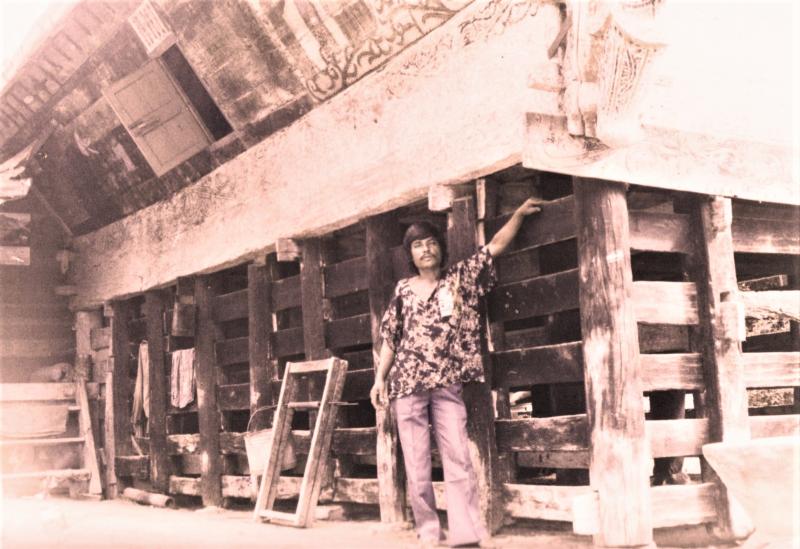

Seorang lelaki muda (tapi masih lebih senior dari kami berdua) muncul. Semampai, atletis, agak gondrong, dan berkumis tipis, cara berpakaiannya khas anak muda gaul. Kulitnya yang kecoklatan membuat ia lebih tampak seperti orang Meksiko yang di filem-filem Western. Seketika ia membuat suasana menjadi lebih hangat. Dengan Marnangkok ia serasa tak berjarak.

Marnangkok Panjaitan, wartawan koran Bisnis Indonesia di kampung halaman (foto: P Hasudungan Sirait/Kalderakita.com)

Para kanak-kanak beringsung tatkala pembicaraan mulai serius. Tetua-tetua menanyakan kabar keluarga besar di Jakarta dan negeri rantau lain. Kawanku menerangkan sesuai dengan yang diketahuinya.

Giliran kami berdua kemudian bertanya. Bau Indorayon yang terkadang masih mengusik kujadikan pintu masuk untuk menggali cerita. Ternyata, keluh-kesahlah yang terdengar.

JENDERAL AUGUST MARPAUNG

Hasil panen, terutama padi, semakin merosot. Ikan emas yang bibitnya disemaikan di sawah selepas musim panen juga tidak sebaik dulu lagi. Padahal, sejak lama dua komoditas ini menjadi andalan Porsea. Anak-anak bisa bersekolah, termasuk ke Pulau Jawa, karenanya.

“Entah apa yang dibuat Indorayon di Sosor Ladang. Yang pasti, sejak pabriknya dibuka tanaman dan peliharaan kami menjadi tidak sehat. Padi terkadang hampa isi,” ucap lelaki yang menyongsong kami. Dialah ternyata si empunya rumah. Istrinya? Ya, perempuan yang ikut mendekat menyambut kami.

“Selain seng rumah bocor, kulit juga jadi gatal-gatal. Itu terjadi di beberapa kampung terutama yang dekat dengan Sosor Tolong,” seorang perempuan sepuh menyahuti sembari mengunyah sirih. Kedua tangannya sibuk menumbuk bahan nyirih dalam selongsong kecil berbahan tembaga.

Sebagaimana ghalibnya orang Batak, setiap mereka bebas bicara. Sekat akibat usia, jenis kelamin, status sosial, dan yang lain tak ada.

“Molo songoni boasa do ipasombu hamu Indorayon marlomo-lomo,” [Kalau begitu mengapa kalian biarkan Indorayon sesukanya?] kata Marnangkok.

“Ndang dipasombu hami, Amang. Adong do sian hutanta on dohot demon tu Porsea.” [Nggak kami biarkan, Amang. Ada kok dari kampung kita ini yang ikut unjuk rasa di Porsea] Seorang perempuan setengah baya yang sedari tadi menyimak saja sontak menyanggah.

Dari cerita mereka, tahulah kami bahwa perpecahan ternyata semakin serius di tengah warga Porsea dan sekitarnya. Mereka yang merasa diuntungkan Indorayon—entah dengan menjadi buruh harian lepas, pemasok alias vendor, atau pewarung—balik menjadi penentang khalayak luas yang resah akibat dirugikan korporasi. Sekubu mereka dengan karyawan.

Ketegangan sudah kerap terjadi. Sesekali perbenturan juga. Aparat keamanan (tentara dan polisi) selalu turun manakala konfrontasi terjadi. Dengan pendekatan kekerasan, mereka tetap membela pihak perusahaan penghasil pulp-rayon.

Tuan rumah yang ramah (foto: P Hasudungan Sirait/Kalderakita.com)

Kami berdua terkadang termangu-mangu mendengar kisah mereka. Media Jakarta, setahu kami, hampir tak pernah mewartakan kabar buruk itu.

“Yang kami dengar, keluarga Cendana [Presiden Soeharto, maksudnya] punya saham di Indorayon. Jadi, bisa dimengerti kalau tentara, polisi, dan Pemda tidak pernah berpihak ke rakyat yang dirugikan,” kata anak muda yang bergaya Meksiko.

“Karena Cendana-lah mungkin pembesar dari Porsea seperti Jenderal August Marpaung pun menjadi juru bicara dan pembela setia Indorayon,” kata seorang lelaki berkacamata sembari menjentikkan debu rokok dari baju panasnya yang tebal.

Kami berdua makin mengerti kesulitan mereka.

August Marpaung bukan sembarang orang. Terakhir ia berpangkat mayor jenderal. Saat masih kolonel, ia Rektor Universitas Cendrawasih (Uncen), Jayapura (1969-1970). Lulusan HIS Narumoda dan MULO Sigompulon, Tarutung, ini antara lain pernah menjadi Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (1970-1973), Kepala Pusat Penerangan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Kapuspen Hankam), Kepala Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, serta Dubes untuk Australia (1984-1987). Lelaki jangkung yang pandai berdiplomasi ini ternyata ikut dirangkul Sukanto Tanoto. Sebagai komisaris, dia menjadi bamper penting Indorayon terutama dalam lobi tingkat tinggi dan saat menghadapi orang Batak yang menentang.

Batak pertama yang menjadi komisaris Indorayon, begitulah August Marpaung. Sabam Leo Batubara, Lundu Panjaitan, Elisa Ganda Togu Manurung (padahal, lulusan Fakultas Kehutanan IPB dan mantan Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia yang meraih gelar doktor dari Universitas Wisconsin, AS, ini sebelumnya acap bersuara keras menentang konversi hutan alam), dan yang lain adalah penerusnya.

Percakapan malam itu meneguhkan hati kami berdua untuk meneruskan langkah melacak jejak kejahatan Indorayon. Kami sadar bahwa apa yang sedang kami lakukan sangat berisiko. Tapi, bukankah risiko senantiasa melekat pada diri wartawan yang tengah menyelidik?

Pemandu yang bersemangat (foto: P Hasudungan Sirait/Kalderakita.com)

Kami ingin melihat dengan mata sendiri pabrik Sosor Tolong. Lokasinya kami tanya ke mereka.

Lelaki muda yang mirip orang Meksiko mengatakan orang luar sulit masuk ke sana. Apalagi yang potongannya seperti kami. “Pengamanannya ketat semenjak demon beberapa kali terjadi.”

Dia melunak karena kami bersikeras akan pergi ke sana dengan atau tanpa dirinya. Ia bahkan bersedia menjadi petunjuk jalan. Tapi, ada syaratnya. Mendekatnya dari jalan tikus saja dan gerakan tak boleh mencolok. Kamera SLR-ku tidak boleh terlihat selama perjalanan. Setelah diriku memotret kami bertiga harus secepatnya menyingkir.

Syaratnya kami terima. Bersepakat kami bahwa besok, seusai sarapan, kami akan bergerak ke pabrik Sosor Tolong.

Ya, diri ini menjadi semakin tak sabar saja menunggu kesempatan menjejakkan kaki di dekat pabrik yang ternyata menghasilkan juga bahan kimia dalam jumlah yang sangat besar di sana. Kecurangan yang satu ini baru terungkap setelah perusahaan AS, Labat Anderson Incorporated, yang ditugasi pemerintah Indonesia mengumumkan hasil auditnya di tahun 1996. (Bersambung)