(Penggal ke-1)

JAKARTA, Kalderakita.com: PULAU SIMARDAN. Dulunya ia manusia. Simardan namanya, melarat semasih bersama ibunya. Setelah dewasa di rantau ia kaya raya dan menikah dengan gadis jelita. Lama berpisah, tatkala bersua dengan ibundanya yang sudah renta dan masih papa ia malu dan membelokkan asal-usulnya. Di depan sang istri disangkalnya bahwa perempuan buruk rupa dimakan usia itu ibunya. Air susu telah dibalas dengan air tuba; dewata pun murka. Simardan terkutuk sudah dan seketika ia menjadi pulau. Begitu menurut legenda lama.

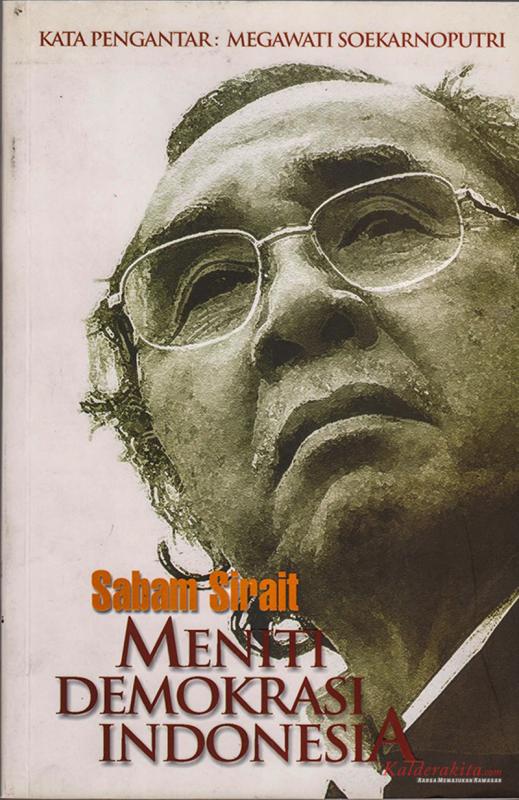

Ke Pulau Simardan-lah Sabam Sirait pergi suatu ketika. Ia hendak mencari tanah kelahirannya. Waktu itu, sebagai angota Komisi I DPR, ia sedang bertugas ke Kabupaten Asahan yang beribukotakan Kisaran. Ide ke tanah kelahiran tersebut tidak mengada di Jakarta melainkan muncul begitu saja saat dia di bumi Asahan.

Bersama Kapolres setempat ia menyeberang lewat jembatan yang membelah laut ke pulau kecil yang tak seberapa jauh dari Tanjung Balai, Asahan, di pantai timur Sumatera Utara. Hampir sejam mereka di sana tapi hasilnya nihil: yang dicari tak didapat. Tak ada orang di pulau itu yang bisa memastikan dimana persisnya Sabam lahir di situ.

“Saya nggak kenal daerah kelahiran saya. Saya sedih kenapa saya nggak sempat mengajak ayah dan ibu saya melihat tempat kelahiran saya waktu ayah masih hidup,” Sabam bertutur sendu.

Sabam Gunung Panangian Sirait lahir pada 13 Oktober 1936, sebagai anak pertama pasangan Fridrik Hendrik Sirait-Yulia Sibuea. Pulau Simardan menjadi tanah kelahirannya karena saat ia melihat dunia kali pertama ayahnya didinaskan di sana.

Pulau Simardan kecil saja dan di tengahnya ada penjara. Ke sanalah kaum kriminal dijebloskan penguasa kolonial Hindia Belanda. Diisolasi, tepatnya. Dalam perkembangan selanjutnya pulau ini lebih identik dengan penjaranya—kurang lebih seperti Nusakambangan atau Pulau Buru di masa Orde Baru—kendati di sana sebenarnya terdapat juga kampung penduduk asli. Sampai sekarang pun penjara tersebut masih berfungsi.

Ayah dan Ibu Sabam Sirait (foto: Koleksi Sabam Sirait)

Ayah Sabam adalah pegawai Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja (PU&T) yang dipindahtugaskan ke bui ini. Pekerjaan utama dalam kesehariannya mengurusi ‘kesehatan’ bangunan bui. Kalau ada pagar atau tembok yang rapuh dialah mengatasinya. Atau jika ada atap yang bocor.

Berpindah dari satu ke tempat bukan sesuatu yang asing bagi pegawai negeri, apalagi bagi orang PU seperti Hendrik. Bukankah orang PU selalu bermobilitas tinggi dimana pun? Tapi kalau sampai dimutasikan ke pulau penjara atau penjara pulau terisolir? Kemungkinan ada apa-apanya; something wrong. Sabam menduga ayahnya telah dihukum penguasa kolonial Belanda karena kegiatan yang ia sebut sebagai “ikut pergerakan kecil-kecilan”.

Sewaktu masih lajang ayah Sabam, panggilan kesehariannya Hendrik, pernah bekerja di koran perjuangan di Bukittinggi, Sibolga, dan Tarutung. Bukan di redaksi kerjanya melainkan di bidang teknik. Tugas utamanya mengatur huruf seturut naskah sebelum pencetakan dilakukan. Bagaimanapun, secara langsung atau tidak, isi berita yang akan dicetak bakal ada yang masuk-meresap ke benaknya. Toh dia berkesadaran; beda dengan robot. Apalagi, sekali lagi, di koran perjuangan ia bekerja; atmosfirnya lain. Setiap hari membacai berita suratkabar seperti itu niscaya akan membuka-luaskan jagat wawasannya sekaligus mempertebal kesadarannya terutama ihwal nasib bangsa yang masih terjajah.

Soara Batak merupakan salah satu koran tempat Hendrik pernah bekerja. Suratkabar ini mulai terbit tahun 1919 di Tarutung. Pemilik dan merangkap pemimpin redaksinya adalah Tuan Manullang (Mangaradja Hezekiel Manullang [20 Desember 1887 – 20 April 2025]). Tuan Manullang terkenal sangat berprinsip dan kritis terhadap penguasa. Pembawaan yang membuat ia akhirnya ditangkap dan dipenjarakan di Cipinang pada 1922, sebelum korannya dibredel (H. Mohammad Said, Sejarah Pers di Sumatera Utara, Percetakan Waspada, Medan, 1976).

“Soara Batak akhirnya ditutup Belanda. Tuan Manullang ditangkap, anak buahnya pun puntang-panting. Karena bapak kami hanya pegawai percetakan, dia tidak ikut ditangkap. Walau demikian dia kampanye di Tarutung mencari uang untuk menolong keluarga Tuan Manullang yang morat-marit ,” Djumontang Sirait, adik kandung Sabam yang pernah menjadi Wakil pemimpin Redaksi Suara Pembaruan, berkisah.

Jejak ‘subversif’ Fridrik Henrik Sirait yang kemungkinan telah diendus penguasa kolonial Belanda tentu saja tak hanya itu.

PEWARIS DARAH KAUM PERGERAKAN

Tatkala Sutan Mangaraja Soaduon Simatupang alias Simon Simatupang, ayah mantan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Jend. TB Simatupang, mendirikan Persatuan Christen Indonesia—Perchi, partai politik yang kemudian menjadi Partai Kristen Indonesia, Parki, sebelum meleburkan diri ke dalam Partai Kristen Indonesia—Parkindo) di Pematang Siantar, Hendrik giat membantunya.

Murid TB Simatupang (foto: Koleksi Sabam Sirait)

Maklum, ia adalah keponakan Soaduon (ibunya adalah kakak kandung isteri Soaduon; ia memanggil bapa uda atau amanguda ke ayah TB Simatupang itu) dan menumpang hidup padanya. Adapun Perchi, seperti halnya setiap organisasi berembel-embel ‘Indonesia’ kala itu, haram bagi penguasa Hindia Belanda.

Lahir di Lumban Sirait, Porsea, Fridrik Hendrik Sirait adalah keturunan ke-6 pembuka kampung itu. Ayahnya punya ratusan kerbau dan pernah menjadi kontestan pemilihan kepala negeri di kampungnya, Parmaksian, Porsea. Tentang yang terakhir ini Sabam punya cerita.

“Katanya suara kakek saya waktu itu melebihi lawannya. Tapi dia dikalahkan Belanda setelah pemilihan. Alasannya dia buta huruf. Tapi ada yang bilang dia dikalahkan karena berhubungan dengan Si Singamangaraja,” tutur Sabam. Di zaman itu siapa pun yang menjalin hubungan dengan Si Singamangaraja XII, sang raja Batak, tentu akan dianggap penguasa sebagai bagian dari dunia subversi.

Kendati ayahnya berpunya, tetap saja Hendrik kecil harus mengembalakan kerbau saban hari. Berduniakan kerbau, tak bersekolah dia jadinya meski usianya sudah lebih dari cukup. Tapi laksana ternaknya yang akhirnya beranjak dari kubangan, harinya tiba juga untuk memulai sesuatu yang baru: menyongsong fajar harapan.

Suatu waktu, Sabam Sirait berkisah, wabah penyakit berjangkit-mendera sehingga hampir semua kerbau tadi mati. Tak banyak lagi yang bisa kerjakan Hendrik sesudahnya selain mengurusi ternak itu yang masih tersisa. Di saat kegundahan itu mendadak inanguda-nya, ibu TB Simatupang, muncul di rumah mereka di Lumban Sirait, Porsea.

Sudah lama sang inanguda tak berkunjung ke sana. Maka begitu melihat keponakannya, Hendrik si gembala kecil, ia pun terenyuh. Kesuraman yang ia lihat membayangi masa depan anak itu. “Bah...jadi apa nanti dia ini! Saya bawa saja dia ini ke Sidikkalang,” ujarnya kepada ibu Hendrik, seperti ditirukan Djumontang.

Ternyata sang kakak tidak membantah atau menampik. Tampaknya ia sepenglihatan dengan adiknya: benar, Hendrik hanya akan jadi gembala kalau masih saja di Lumban Sirait. Alhasil, kendati tak punya teman lagi, ia biarkan putranya dibawa kakaknya pergi ke Sidikkalang, ibukota Dairi.

Rajin Membaca (foto: Koleksi Sabam Sirait)

Di Sidikkalang Hendrik yang sudah berumur sekitar 15 tahun tinggal di rumah keluarga TB Simatupang dan dimasukkan ke sekolah dasar untuk rakyat biasa. Ia lama ikut keluarga ini. Tatkala keluarga TB Simatupang kemudian pindah ke Siantar (Jalan Tarutung No. 1) dia tetap bersama mereka.

Di lingkungan keluarga TB Simatupang-lah Fridrik Hendrik Sirait mulai berkenalan dengan dunia luas termasuk alam pergerakan anak negeri. Sutan Mangaraja Soaduon Simatupang seorang pegawai kantor pos pemerintah kolonial yang bersemangat nasionalis. Sebelum mendirikan Persatuan Christen Indonesia, mantan kepala kantor pos Sidikkalang itu sudah menjadi penulis tak tetap di suratkabar pergerakan Siantar. Koran itu bernama Soeara Kita, berbahasa Indonesia. Pemimpin redaksinya Urbanus Pardede, ia kemudian diasingkan penguasa Belanda ke Digul, adalah karibnya.

Dia juga berhubungan dengan kaum pergerakan lain termasuk dengan dua pemuda Siantar yang kelak dikenal sebagai tokoh nasional, pendiri Kantor Berita Nasional Antara: Adam Malik dan Albert Mangaratua Sipahutar (lihat T.B Simatupang, Membuktikan Ketidakbenaran Sebuah Mitos—Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991).

Mangaraja Soaduon, menurut Sabam Sirait, sekolah dasar pun baru sesudah tua saja tamat. Jadi sama seperti Adam Malik. Namun ia punya banyak buku dan membaca kitab pelbagai bahasa.

“Dia [Adam Malik] hanya sekolah agama semacam madrasah. Tapi dia banyak baca, ikut pergerakan, dikejar-kejar Belanda, dituduh komunis. Kan semua orang yang bergabung dalam organisiasi bernama Indonesia dianggap komunis waktu itu, apa pun organisasinya,” Sabam menjelaskan.

Politisi terlatih (foto: Koleksi Sabam Sirait)

Seorang kerabat lain tinggal bersama Hendrik di rumah keluarga TB Simatupang di Jalan Tarutung No. 1. Namanya Elam Sibuea. Dia anak tulang (paman) TB Simatupang dan Hendrik Sirait. Kelak ia menjadi bupati Toba selama perang gerilya dan bupati Tapanuli Utara setelah pengakuan kedaulatan.

Hendrik, Elam, dan seorang lagi bernama Loksa Napitupulu menjadi tangan kanan Sutan Mangaraja Soaduon Simatupang saat menjalankan Persatuan Christen Indonesia (Perchi).

Hendrik kemudian meninggalkan Pematang Siantar. Seperti telah disebut, ia pernah merantau ke Bukittinggi, Sibolga, dan Tarutung dan di sana ia bekerja untuk koran perjuangan. Sepulang dari rantau suatu waktu ia berkunjung ke kampung pamannya di Pangombusan, Porsea (jarak dari Lumban Sirait ke sana sekitar 4 Km). Kepada tulang-nya (ayah Elam Sibuea) ia mengutarakan maksud. Secara terus terang ia mengatakan putri pamannya (pariban) itu, Yulia Sibuea, miliknya dan akan dinikahinya.

Kleim seperti ini bukan hal aneh dalam tradisi orang Batak; perkawinan di antara boru tulang dengan anak namboru (istilahnya: na marpariban) malah sangat dianjurkan. Sang paman tak keberatan. Tapi tidak demikian halnya putri yang ditaksir Hendrik. (Bersambung)