JAKARTA, Kalderakita.com: Kami menapak cepat begitu turun dari taksi. Soalnya, sudah telat sekitar setengah jam. Halaman depan rumah lawas berdinding semen serba putih di Jl. Dempo, kitaran Matraman, tak luas sehingga sebentar saja kami sudah tiba di ruang tamu yang agak sempit namun berfungsi banyak.

Di ujung meja makan ia mengambil tempat. Tatapannya mengarah ke pintu masuk. Tentu, dlihatnya ketergesaan kami.

Necis dan segar penampakannya. Rambut disisir ke belakang. Berlipstik tipis, kemeja hitam yang dikombinasikan dengan rok hitam totol-totol membalut tubuhnya yang ramping. Ia tak bangkit melainkan tetap bergeming di posisi semula. Tiada senyum di pipinya.

“Horas. Sehat do Namboru [Sehatkah Tante]?” kawanku, Salomo Simanungkalit—wartawan koran Kompas yang menggunakan nama pena Nabisuk Naipospos—menyapa dengan akrab.

“Sehat. Kalian terlambat. Mengapa bisa begitu?”

“Jalanan tadi macet,” diriku menimpali.

“Jangan bilang Jakarta macet! Dari dulu pun sudah begitu. Kami pindah dari Yogya ke sini tahun 1950,” katanya sengit. Tak dipersilakannya kami duduk. ”Lain kali kalian berangkat lebih cepat biar tidak telat. Waktu itu sangat berharga.”

“Iya Namboru,” ucapku.

“Duduklah kalian.”

Kala itu sudah penghujung November 2007. Saat hendak menempatkan pantat di kursi kayu yang menjadi bagian dari meja multifungsi [tempat: tetamu, makan, diskusi, baca, dan yang lain] sontak muncul di benakku wajah dari putra perempuan berusia 91 tahun tersebut: Marsillam Simanjuntak. Ya, kesaklakan dan ketegasan keduanya setali tiga uang.

Sewaktu masih menjadi redaktur majalah D&R di zaman Orde Baru, pernah kutugasi seorang reporter mewawancarai pentolan Forum Demokrasi (Fordem), Marsillam Simanjuntak. Berdiri pada 1991, Fordem yang suaranya kritis dibidani oleh dia, Abdurahman Wahid (Gus Dur), Rahman Tolleng, dan yang lain.

Kalau tak salah, Puji Semedi, wartawati itu; dia lulusan UGM. Topik wawancara adalah golongan putih (golput). Kami sedang menyiapkan laporan khusus tentang kalangan penolak pemilu. Narasumbernya banyak. Termasuk Arief Budiman. Bersama Imam Waluyo, Marsillam, Asmara Nababan, dan yang lain intelektual terkemuka lulusan Harvard yang cukup lama menjadi dosen Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, merupakan tokoh sentral gerakan yang mulai merebak menjelang pemilu 1971.

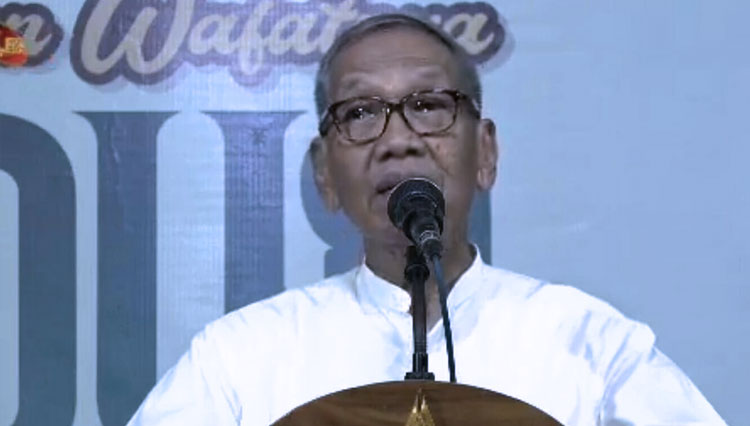

DR. Marsilam Simanjuntak, aktivis dan negarawan [foto: Indonesia Times]

DR. Marsilam Simanjuntak, aktivis dan negarawan [foto: Indonesia Times]

Seperti yang dilaporkan reporter tersebut sesampai di kantor kami di Jl. Cikini III (tak jauh dari Taman Ismail Marzuki) wawancara berjalan dengan baik. Isinya sendiri, menurutku, menarik.

Marsillam antusias menyahuti terutama karena mengetahui persis bahwa D&R digerakkan oleh orang-orang Tempo—mereka ini tak bergabung dengan majalah Gatra atau media lain—serta kami, anak-anak Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Kawan karibnya, Goenawan Mohamad (GM), juga saban minggu menulis Catatan Pinggir di D&R. Dokter yang juga sarjana hukum itu pun setahuku terkadang ikut menulis refleksi—semacam tulisan pembuka di depan tapi anonim—di majalah kami.

Masalahnya adalah putra Profesor Iskandar Poltak (IP) Simandjuntak (1910-1992) saat hendak berpisah berpesan supaya hasil wawancara ia baca dulu sebelum dimuat. Kuminta kepada si pewawancara agar ia menelepon. Tujuannya? Agar narasumber penting tersebut mempercayakan saja pemberitaan ke sidang redaksi. Kami di dewan redaksi berpantang diintervensi oleh siapa saja dalam pewartaan.

Kudengar di sebelahku reporter itu bertelepon dengan nada membujuk. Ternyata misinya gagal. Bang Marsillam tetap mensyaratkan ia mesti membaca dulu berita itu sebelum diturunkan.

“Bilang ke Goenawan [Mas Goen, bos besar kami] ya, wawancara nggak boleh turun sebelum saya baca,” kudengar ia berucap di telepon yang sengaja kami hidupkan pararel.

Tak ada titik temu. Alhasil, interview itu tak kami suguhkan. Sayang betul, tentunya.

Ingatanku masih pada pada kejadian tak sedap itu tatkala ucapan tuan rumah memecah.

“Eh… tadi bilang namboru ke saya ya... Apa dasarnya?”

Pertanyaan yang tak kusangka akan muncul. Tatapannya yang masih mendelik membuat diriku sesaat agak kelabakan.

“Salomo ini lae [ipar] saya. Dia kan ‘marnamboru’ [bertante] ke Inang [Ibu]. Jadi saya ikut saja…

“Mar-lae [beripar] bagaimana kalian?”

“Abang sepupu Has ini menikah dengan kakak sepupu saya,” Salomo menerangkan. Jawabannya rupanya manjur.

“Oh, begitu…Tapi, tepat nggak dia memanggil saya namboru? Ah, sudahlah. Kalian mau minum apa?”

Teras dari rumah yang dihuni sejak tahun 1950 dan kini berstatus cagar budaya [foto: Majalan Tatap]

Teras dari rumah yang dihuni sejak tahun 1950 dan kini berstatus cagar budaya [foto: Majalan Tatap]

Ibunda Bang Marsillam ini sungguh kritis dan cermat, kataku dalam hati kala itu. Di usia 91 tahun pun ia masih saja tangkas. Sekian tahun bekerja sebagai wartawan, banyak sudah narasumber yang pernah kuwawancarai; termasuk Menteri Ristek Bacharuddin Jusuf Habibie. Tapi, yang tanpa tedeng aling-aling dan sekritis sosok yang sedang di hadapan jarang kuhadapi. Di menit-menit awal sempat hampir habis kamus aku dibuatnya. Untunglah masa genting lekas berlalu.

Pribadi Hangat

Kopi dan teh dihidangkan Si Mbok. Juga cemilan. Tempatnya ya, di meja satu-satunya di ruangan itu.

Rumah yang dibangun di zaman Hindia-Belanda, berperabot serba minimalis dan tu, serta telah dihuni keluarga Bang Marsillam sejak tahun 1950 cocoknya untuk keluarga kecil saja. Dua kamar berderet di samping ruang tamu. Salah satunya difungsikan juga sebagai kamar baca merangkap perpustakaan yang koleksinya terbilang melimpah. Majalah Readers Digest yang sebagian masih anyar tampak bertumpuk di satu sudut. Di belakang tentu terdapat dapur, kamar mandi, dan yang lain.

“Mari. Silakan dinikmati. Kamu pasti sudah haus karena kau bilang tadi datang dari Bogor,” ucap perempuan kelahiran Pematang Siantar pada 20 Maret 1916 ke aku. Diriku mengangguk untuk mengiyakan.

Ucapannya yang tak sengit lagi melainkan lembut dan akrab serta senyumnya yang sesekali telah mulai mengembang membuat kopi yang kuseruput terasa nikmat betul. Kukira pencerapan Salomo pun demikian. Ia tak meminum kopi melainkan teh bergula sedikit.

Kami sadar sedang bermuka-muka dengan sosok berdisiplin tinggi dan sangat menghargai waktu. Sebab itu kami tak berbasa-basi lagi. Salomo mengulangi apa yang telah diutarakannya saat berbicara lewat telepon. Ya, majalah kami yang berfokus pada dunia orang Batak, Tatap, akan memprofilkan dia. Sebabnya? Menurut kami dia, bersama sang suami: Prof. IP Simandjuntak , sungguh orangtua yang luar biasa. Mereka berhasil mendidik sehingga semua anaknya (6 lelaki dan 2 perempuan) menjadi sosok yang istimewa.

Empat anak pasangan ini menuntaskan sekolah tinggi di Jerman dan empat lagi di Universitas Indonesia. Di antara mereka ada yang menjadi ‘orang besar’ kemudian. Lelaki tertua, Edward Christian, bertahun-tahun menjadi orang nomor satu di perusahaan negara, PT Tjipta Niaga.

Lelaki termuda, Parulian, cukup lama memimpin perusahaan farmasi milik Jerman, PT Schering. Di korporasi ini ia lantas berpromosi menjadi bos besar untuk lingkup Asia-Pasifik.

Marsillam sendiri kemudian menjadi Sekretaris Kabinet (4 Januari 2000-5 Juli 2001) dan Jaksa Agung (10 Juli 2001-9 Agustus 2001). Itu terjadi di saat Gus Dur, kawan masa kecil yang juga tetangganya di Jl. Dempo, Matraman, menjadi kepala negara.

Marsilam dekat dengan Gus Dur [foto: Istimewa]

Marsilam dekat dengan Gus Dur [foto: Istimewa]

Di masa kepresidenan Soesilo Bambang Yudhoyono, tokoh Fordem dan Golput yang lahir di Yogyakarta pada 23 Februari 1943 menjadi Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). Di sana mantan dokter maskapai Garuda yang sempat mendekam di Rumah Tahanan Militer (RTM) Jakarta akibat Peristiwa 14 Januari 1974 (Malari) berdinas pada periode 2006-2009. Sebelumnya, pada 2003-2005, dia menjadi Komisaris Utama di sana.

Kakak perempuan Marsillam, Aurora, menjadi Sekretaris Ketua MPR di masa Daryatmo, Kharus Suhud, dan Amir Machmud. Ia juga pernah menjadi Sekjen Asosiasi Perpustakaan Parlemen Asia-Pasifik.

Rondang, adik Marsillam yang menikah dengan kakak Kandung Salomo, menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi UI. Namun, staf LPEM-UI ini tak berumur panjang.

Tak jauh pohon dari buahnya. Seperti pasangan Iskandar Poltak Simandjuntak—Tiara Siahaan, anak-anak mereka pun serba mementingkan pendidikan, moralitas, dan kehidupan yang berkeadaban. Apa sesungguhnya resepnya sehingga mereka bisa demikian?

Sejumlah pertanyaan kami ajukan untuk mendapatkan jawabannya. Dengan gamblang Inang [Ibu] Ny. Tiara Simandjuntak—Siahaan menerangkannya dalam perbincangan hangat kami yang berlangsung sekitar 3 jam lebih. Perjalanan hidupnya yang terbilang seru juga ia kisahkan.

“Sebaga orangtua, suami dan istri harus satu hati dan satu jiwa terutama dalam mendidik dan mengajari anak,” ucap perempuan yang pernah bersekolah di Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Pematang Siantar. Suaminya sendiri sudah meraih gelar master of art (M.A) dari Universitas Columbia, New York, pada 1955.

Seperti apa gerangan persisnya yang telah mereka lakukan sekian lama dalam menggembleng keturunan? (Bersambung).

*Catatan:

- Selepas lohor tadi (sekitar pk. 12.30) jenazah Ny. Tiara Simandjuntak—Siahaan diberangkatkan dari rumah duka RS PGI Cikini, Jakarta, ke Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir. Saat berpulang kemarin usianya 106 tahun, 3 bulan, 2 minggu. Masa hidupnya ramos [bernas] dan penuh keteladanan. Luar biasa, bukan?

- Semua foto dari majalah Tatap.